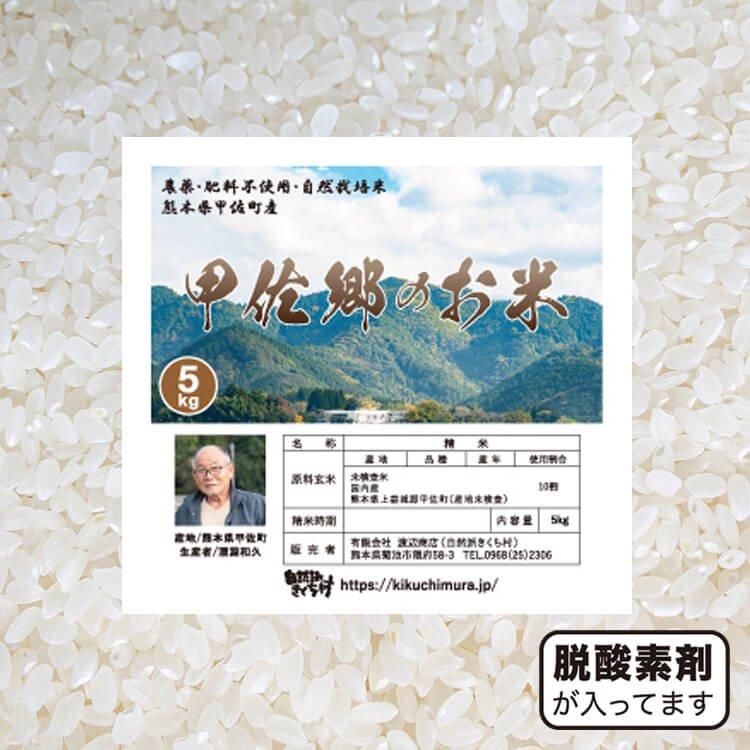

【令和7年度】甲佐郷のお米(朝日)5kg(農薬不使用歴4~18年・自然栽培歴4年)

こちらの商品は、常温å便orチルド(冷蔵)便にてお送りします。

冷凍便の商品との同梱はできません。冷凍便商品を一緒にご注文の場合、2個口発送となります。

熊本・甲佐町で栽培された現代のお米のルーツ「朝日」

熊本県のほぼ中心に位置し、熊本平野と九州山地からなる甲佐町。鮎で有名な「緑川」が流れていることでも知られています。江戸時代、熊本城城主・加藤清正が治水整備を行ったことにより農業が発展し、現在でも清正が築いた水路が町のあちこちに張り巡らされています。

そんな甲佐町育ちの「甲佐郷のお米」、品種は「朝日」。大正時代前後に生まれたお米です。現代の「コシヒカリ」「ササニシキ」「あきたこまち」などのルーツとなっています。

あれ、漢字は「旭」じゃないの?と思われた方は鋭いです。元を辿れば同じ「旭(京都旭)」となり、これを京都で純系淘汰していったものが、きくち村でも何人かの生産者さんの扱いがある「旭一号」です。旭を岡山県にて純系淘汰したものが「朝日」となります。当時岡山県には別の「旭」というお米があったので字を変えた、といういきさつですが、ちょっとややこしいですね。

「甲佐郷のお米」の種子は、長年自然栽培を行う岡山の生産者の方から譲られた、朝日の自家採種のものとなります。

栽培時の稲の倒れやすさや、触っただけで落ちてしまう籾の取れやすさなどがあり、効率化の波により生産者が激減してしまった朝日。旭一号と同様「幻の米」と呼ばれています。最近のお米のようにモチモチとしておらず、適度な粘りと歯ごたえ、あっさりとした上品な甘みがあり、冷めても味が落ちにくいのが特徴。お寿司や握り飯に適しており、寿司職人や料理人から指名を受けることもある品種です。

阿蘇野焼きのボランティアリーダー、溜渕さん

この「朝日」の栽培にチャレンジしたのは溜渕(たまりぶち)和久さん。会社を退職後、10年以上農業に従事しています。そしてもう1つの顔は「ボランティア」。熊本・阿蘇の草原保全と再生になくてはならない「野焼き」の支援ボランティアリーダーを務めています。ほかにも多種多様なボランティアを行っており、時には災害時に活動することも。熊本のローカルニュースで流れるような、さまざまな場面に溜渕さんが関わっています。

1000年近く前から行われているとも言われる阿蘇の「野焼き」は阿蘇の草原を守っていくために必要な行為。火山活動があり、森になるほどの大きな木が育たない阿蘇地域は、手入れをしないと草原は荒れてヤブになり、山の保水力が落ちてしまいます。草原を整え維持することは、阿蘇を源流とする九州各地の河川の水や、熊本各地の豊かな湧水を守ることにつながっています。

偶然かつ必然!?緒方弘文さんとの出会い

そんな溜渕さん、自然栽培は2022年から始めたのですが、なぜご自身の田圃を農薬・肥料不使用栽培に切り替えたのか。そこにはとある自然栽培のベテランとの出会いがありました。かつてきくち村でも販売していたお米「ありがとう」の生産者、緒方弘文さんです。

もともと、溜渕さんと緒方さんの奥様同士が同じ会社に勤めており、お互いのことは話の中で知っている存在だったそうですが、10年以上、それ以外に接点はなかったそうです。

しかしある日突然2人は出会うことになります。場所は農作業中のお互いの田圃。なんと、溜渕さんと緒方さんの田圃はお隣同士だったのです。

そこから2人の交流が始まり、緒方さんの勧めもあって溜渕さんは自然栽培の道へ。緒方さんにはこのページの取材時も同行していただき、興味深いお話をたくさんしていただきました。

皆でわいわい、楽しくお米を作りたい

現在溜渕さんは、農作業ができなくなったという近くの方の田圃や耕作放棄地となった場所も復活させ、朝日以外にも数種類のお米を栽培しています。作業には、野焼きのボランティアなどで知り合った仲間が、熊本はもちろん県外からも駆けつけてくれるといいます。

「儲けのために作るのは好きじゃない」と溜渕さんは言います。ボランティア仲間とわいわいやりながら、楽しくお米を作っていきたいとのこと。そんな溜渕さんの姿を、緒方さんも微笑ましく見守っているようです。

| 生産者 | 溜渕 和久 |

|---|---|

| 生産地 | 熊本県上益城郡甲佐町 |

| 品種 | 自家採種・未検査米 (種子購入:朝日) |

| 農法 | 自然栽培 |

| 農薬不使用歴 | 〜年 |

| 自然栽培歴 | 年 |